2025年8月22日,我向北京市第二中级法院邮寄《原告的辩论意见》

(本案案情简介:2024年11月3日,我向公安部申请公开《监测识别规则》;11月29日,公安部作出《公安部政府信息公开答复书》,对我的申请不作为政府信息公开申请处理,我不服,当天向公安部申请行政复议,告公安部;2025年2月5日,公安部作出《驳回行政复议申请决定书》,驳回我的行政复议;2月6日,我向北京市第二中级法院邮寄《行政起诉状》;3月19日法院要求我补正,我当天补正并邮寄;4月16日我向北京高级法院投诉北京第二中级法院不立案;4月26日,北京第二中级法院正式立案;8月20日线上谈话;目前等待一审开庭;)

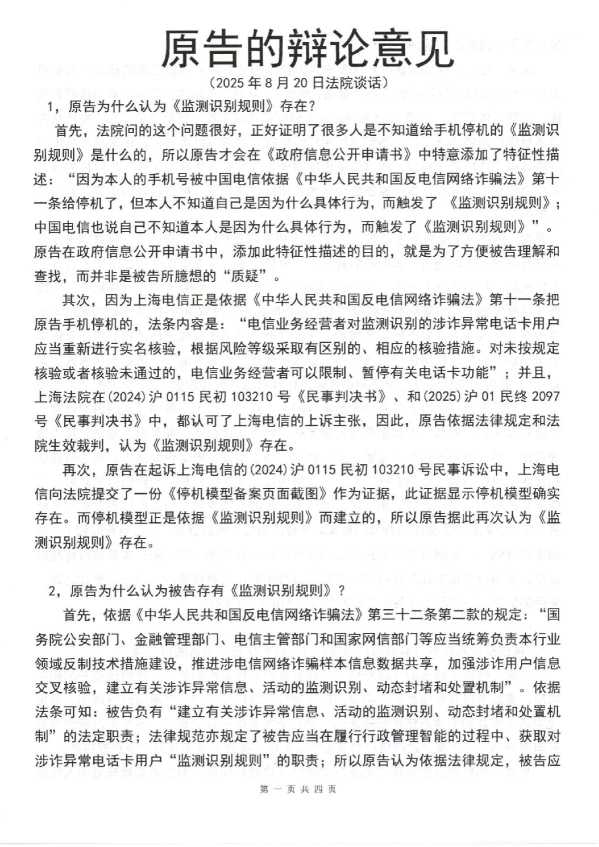

原告的辩论意见

(2025年8月20日法院谈话)

1,原告为什么认为《监测识别规则》存在?

首先,法院问的这个问题很好,正好证明了很多人是不知道给手机停机的《监测识别规则》是什么的,所以原告才会在《政府信息公开申请书》中特意添加了特征性描述:“因为本人的手机号被中国电信依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第十一条给停机了,但本人不知道自己是因为什么具体行为,而触发了 《监测识别规则》;中国电信也说自己不知道本人是因为什么具体行为,而触发了《监测识别规则》”。原告在政府信息公开申请书中,添加此特征性描述的目的,就是为了方便被告理解和查找,而并非是被告所臆想的“质疑”。

其次,因为上海电信正是依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第十一条把原告手机停机的,法条内容是:“电信业务经营者对监测识别的涉诈异常电话卡用户应当重新进行实名核验,根据风险等级采取有区别的、相应的核验措施。对未按规定核验或者核验未通过的,电信业务经营者可以限制、暂停有关电话卡功能”;并且,上海法院在(2024)沪0115民初103210号《民事判决书》、和(2025)沪01民终2097号《民事判决书》中,都认可了上海电信的上诉主张,因此,原告依据法律规定和法院生效裁判,认为《监测识别规则》存在。

再次,原告在起诉上海电信的(2024)沪0115民初103210号民事诉讼中,上海电信向法院提交了一份《停机模型备案页面截图》作为证据,此证据显示停机模型确实存在。而停机模型正是依据《监测识别规则》而建立的,所以原告据此再次认为《监测识别规则》存在。

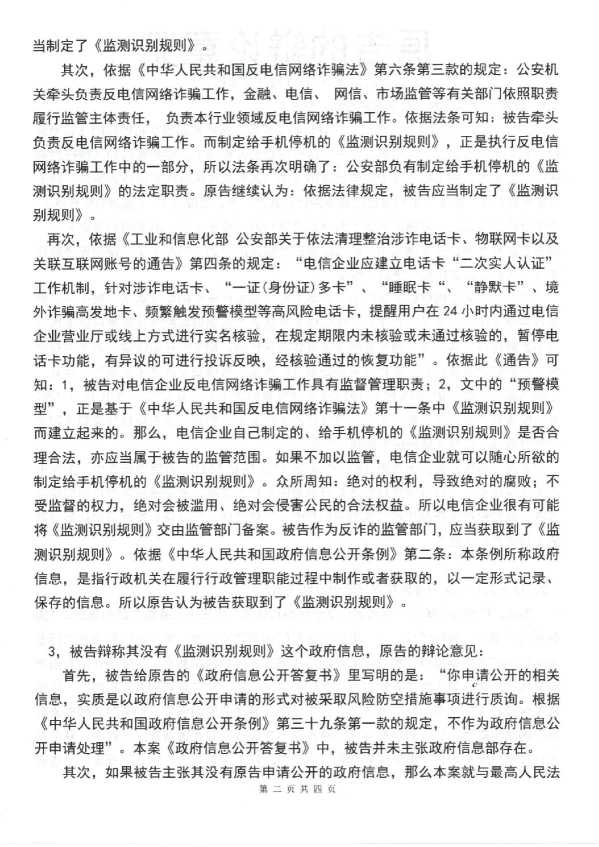

2,原告为什么认为被告存有《监测识别规则》?

首先,依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十二条第二款的规定:“国务院公安部门、金融管理部门、电信主管部门和国家网信部门等应当统筹负责本行业领域反制技术措施建设,推进涉电信网络诈骗样本信息数据共享,加强涉诈用户信息交叉核验,建立有关涉诈异常信息、活动的监测识别、动态封堵和处置机制”。依据法条可知:被告负有“建立有关涉诈异常信息、活动的监测识别、动态封堵和处置机制”的法定职责;法律规范亦规定了被告应当在履行行政管理智能的过程中、获取对涉诈异常电话卡用户“监测识别规则”的职责;所以原告认为依据法律规定,被告应当制定了《监测识别规则》。

其次,依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第六条第三款的规定:公安机关牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、 网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任, 负责本行业领域反电信网络诈骗工作。依据法条可知:被告牵头负责反电信网络诈骗工作。而制定给手机停机的《监测识别规则》,正是执行反电信网络诈骗工作中的一部分,所以法条再次明确了:公安部负有制定给手机停机的《监测识别规则》的法定职责。原告继续认为:依据法律规定,被告应当制定了《监测识别规则》。

再次,依据《工业和信息化部 公安部关于依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的通告》第四条的规定:“电信企业应建立电话卡“二次实人认证”工作机制,针对涉诈电话卡、“一证(身份证)多卡”、“睡眠卡“、“静默卡”、境外诈骗高发地卡、频繁触发预警模型等高风险电话卡,提醒用户在24小时内通过电信企业营业厅或线上方式进行实名核验,在规定期限内未核验或未通过核验的,暂停电话卡功能,有异议的可进行投诉反映,经核验通过的恢复功能”。依据此《通告》可知:1,被告对电信企业反电信网络诈骗工作具有监督管理职责;2,文中的“预警模型”,正是基于《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第十一条中《监测识别规则》而建立起来的。那么,电信企业自己制定的、给手机停机的《监测识别规则》是否合理合法,亦应当属于被告的监管范围。如果不加以监管,电信企业就可以随心所欲的制定给手机停机的《监测识别规则》。众所周知:绝对的权利,导致绝对的腐败;不受监督的权力,绝对会被滥用、绝对会侵害公民的合法权益。所以电信企业很有可能将《监测识别规则》交由监管部门备案。被告作为反诈的监管部门,应当获取到了《监测识别规则》。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第二条:本条例所称政府信息,是指行政机关在履行行政管理职能过程中制作或者获取的,以一定形式记录、保存的信息。所以原告认为被告获取到了《监测识别规则》。

3,被告辩称其没有《监测识别规则》这个政府信息,原告的辩论意见:

首先,被告给原告的《政府信息公开答复书》里写明的是:“你申请公开的相关信息,实质是以政府信息公开申请的形式对被采取风险防空措施事项进行质询。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十九条第一款的规定,不作为政府信息公开申请处理”。本案《政府信息公开答复书》中,被告并未主张政府信息部存在。

其次,如果被告主张其没有原告申请公开的政府信息,那么本案就与最高人民法院第101号指导案例的案件基本事实、争议焦点及法律适用具有高度相似性:都是政府信息公开案件、行政机关都是答复政府信息不存在,应同案同判。参照最高人民法院第101号指导案例的裁判精神:“在政府信息公开案件中,被告以政府信息不存在为由答复原告的,人民法院应审查被告是否已经尽到充分合理的查找、检索义务。原告提交了该政府信息系由被告制作或者保存的相关线索等初步证据后,若被告不能提供相反证据,并举证证明已尽到充分合理的查找、检索义务的,人民法院不予支持被告有关政府信息不存在的主张”。本案中,被告以政府信息不存在为由答复原告,人民法院应审查被告是否已经尽到充分合理的查找、检索义务,但原告没有看到被告提交任何已经尽到充分合理的查找、检索义务的证据,而仅有被告红口白牙、一面之词的主张。参照最高人民法院第101号指导案例的裁判精神:人民法院应当不予支持被告有关政府信息不存在的主张。

4,原告是否向其他部门申请过同样的政府信息?

有,原告同时向5个单位申请了与本案一字不差的政府信息公开,都是申请公开给手机停机的《监测识别规则》,原告结果是:上海市浦东新区政府和上海市政府、工信部都答复说他们没有《监测识别规则》,他们都是当成政府信息申请来办理的;中国电信拒收了我的邮件;就只有被告,把原告的政府信息公开申请当成信访件来答复。

原告个人认为上海市政府和上海市浦东新区政府依据法律规定,确实没有《监测识别规则》,所以原告没有起诉他们;原告依据法律规定和事实证据,认为工信部应当存有《监测识别规则》,所以原告起诉了工信部,此案被北京市第一中级法院,一审法院判决驳回了本人的诉讼请求,本人已经提起上诉,目前等待法院的二审判决。

以上4个问题,是本次谈话中,法院向原告询问的。下面原告再补充1点:

依据《中华人民共和国行政强制法》第二条第二款的规定:行政强制措施,是指行政机关在行政管理过程中,为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形,依法对公民的人身自由实施暂时性限制,或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为;《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第十一条:电信业务经营者对监测识别的涉诈异常电话卡用户应当重新进行实名核验,根据风险等级采取有区别的、相应的核验措施。对未按规定核验或者核验未通过的,电信业务经营者可以限制、暂停有关电话卡功能。依据法条可知:电信企业将用户手机停机的行为,属于行政强制措施;而《监测识别规则》,正是实施行政强制措施的依据。

依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条:行政机关应当依照本条例第十九条的规定,主动公开本行政机关的下列政府信息:……(六)实施行政处罚、行政强制的依据、条件、程序……。依据法条可知:被告应当主动公开《监测识别规则》。被告没有主动公开《监测识别规则》的行为,已经涉嫌不作为违法。

本人认为:《中华人民共和国政府信息公开条例》规定了行政机关应当主动公开的政府信息,这类政府信息,就应当是没有任何附加条件、没有任何门坎、没有任何例外、被所有人知晓、所有人都有权知晓的政府信息。本案中,原告申请公开给手机停机的《监测识别规则》,被告以原告是在“质疑”为由拒绝公开,实质上是增加了公民获取政府信息的条件和门坎、限制了获取政府信息的人群范围、剥夺了公民的知情权,属于典型的滥用职权,依法应当予以纠正。

“刑不可知,则威不可测”是奴隶社会的垃圾产物,它的核心逻辑是:主张法律不公开、标准不明确,使民众无法预判行为后果,从而对统治者产生持续畏惧。其本质是“秘密法”与“愚民之术”,通过模糊法律边界扩大统治者的自由裁量权,若法律边界不清或解释权过度集中,极有可能沦为少数人操控的工具,损害公平性,侵害广大人民群众的合法权益。

给手机停机的《监测识别规则》,其内容规定了那些做法是不对的、是违法的、是会被停机的,其本质,就是一个给手机停机的标准。这个标准,任何一个中国公民都有权知道。因为任何一个中国公民都有权知道自己的什么做法是合法的、什么做法是违法的,只有这样,人民群众才能预判自己的行为后果,预防违法行为的发生。请注意:现在的中国社会,是伟大的中国共产党领导下的法治社会,而不是“刑不可知,则威不可测”的奴隶社会。

综上所述:原告的诉讼请求事实清楚,证据确实充分,法律适用准确,依法应当予以支持。

此致

北京市第二中级人民法院

原告:

年 月 日